○塩谷広域行政組合危険物流出等事故調査規程

平成23年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づく危険物の流出その他の事故(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、危険物流出等の事故の原因を明らかにして、調査結果を日常の指導及び査察に反映させることにより、類似事故の再発を防止し、もって火災予防の充実を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義については、次の各号に定めるものとする。

(1) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(2) 署調査員 調査に従事する署職員をいう。

(3) 本部調査員 消防本部予防課職員をいう。

(4) 現場指揮者 現場における、最高責任者をいう。

(5) 事故関係箇所 危険物流出等の事故が発生した危険物施設又は当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所をいう。

(6) 事故関係者 事故に直接関与した者、危険物施設の関係者、事故の目撃者その他の危険物流出等の事故に関係する者をいう。

(7) 所有者等 事故関係箇所の所有者、管理者又は占有者をいう。

(調査の主体)

第4条 調査の主体は消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)とする。

2 本部調査員及び当該危険物流出等の事故の管轄区域の署調査員の合同で事故調査を実施するものとする。ただし、夜間又は休日等の危険物流出等の事故において、又は緊急に行政処分を検討しなければならない場合等は、積極的に消防署長が主体となって署調査員が初動調査を行うものとする。

(調査員心得)

第5条 調査員は、常に調査上必要な知識の習得を図るとともに、調査技術の研究に努め、調査能力の向上を期さなければならない。

2 調査員は、危険物流出等の事故調査を行うにあたり、現場指揮者の指示に従うとともに、常に調査員相互の連絡調整を図り、正確な調査の実施に努めるものとする。

3 調査員は、警察と緊密な連携を保持して調査にあたらなければならない。また、犯罪の疑いのある事故調査にあたるときは、警察の捜査に支障をきたさないよう留意するものとする。

4 調査員は、適正公平を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係者の協力を得るよう留意しなければならない。

5 調査員は、調査に際し関係者の民事紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査によって知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

6 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録し、保存しておかなければならない。

(調査の実施対象)

第6条 調査は、次の各号に定める事故について実施するものとする。

(1) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

(2) 製造所及び一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

(3) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

(4) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

(5) 危険物の流出の有無に関係なく、500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の基礎、地盤、タンク本体(屋根を含む。)等の施設が破損、変形、沈下、傾斜等の異常な状態となった事故

(6) その他、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な事故の調査を行うことが必要と認めた事故

(立入検査)

第7条 調査員は、その職務を行うにあたり、危険物流出等の事故の現場及びその他関係のある場所に立ち入ってその状況を検査しなければならない。

2 立入検査は、必要に応じ、事故関係者又は所有者等の立会いを求めて実施し、調査の信ぴょう性の確保に努めなければならない。

(消防活動中の保存)

第8条 消防隊の指揮者及び隊員(以下「消防隊員」という。)は、危険物流出等の発生箇所と推定される箇所及びその付近(以下「発生箇所」という。)の消防活動にあたっては、細心の注意をはらい、その原状の保存に努めなければならない。

(原因の調査)

第9条 調査は、危険物流出等の事故となった原因を調査するほか、発生に至った経緯、発生前、発生時の作業の状況、事故の模様、関係者の講じた措置、被害状況等を明らかにするものとする。

2 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

3 調査は、物的調査と人的調査を相関的に併せて行わなければならない。

4 調査員は、危険物流出等の事故現場の状況を観察し、現場付近の全ての物について、調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

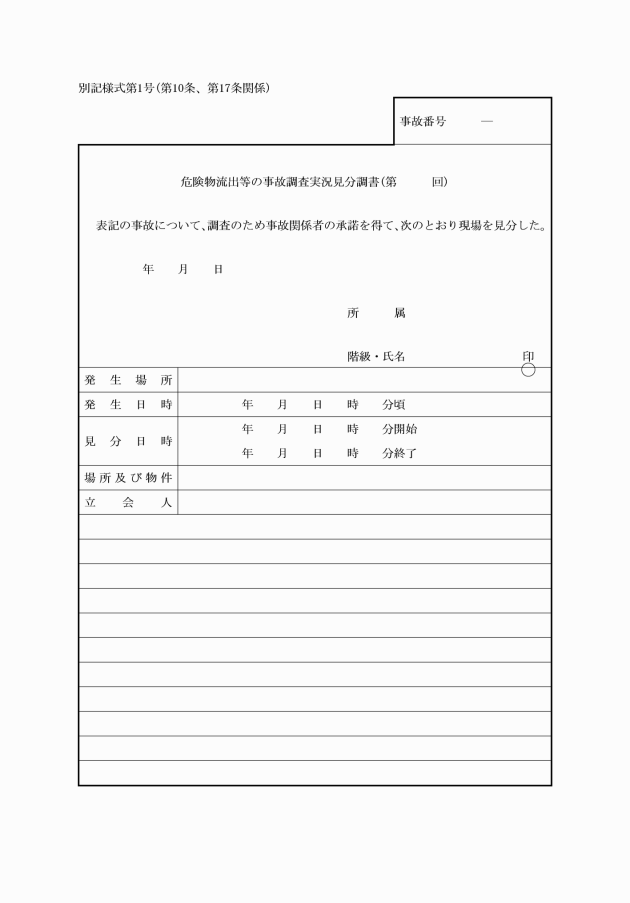

(実況見分)

第10条 調査員は、当該事故に係る被災状況等を明らかにするため、事故関係箇所に出向し、実況見分を行うものとする。

2 実況見分にあたっては、当該事故調査に係る危険物施設の危険物保安監督者、危険物取扱者等の立会いを求め、第7条に規定する立入検査の確認事項について聴取の上、努めて事故発生前の状況を明らかにして、当該事故現状の状況との比較及び検討を行うものとする。

3 実況見分は、その施設を管轄する調査員が中心となり、現場指揮者の指揮のもとに組織的に行わなければならない。

4 調査員が実況見分をしたときは、危険物流出等の事故調査実況見分調書(別記様式第1号)にそのてん末を記載しておかなければならない。

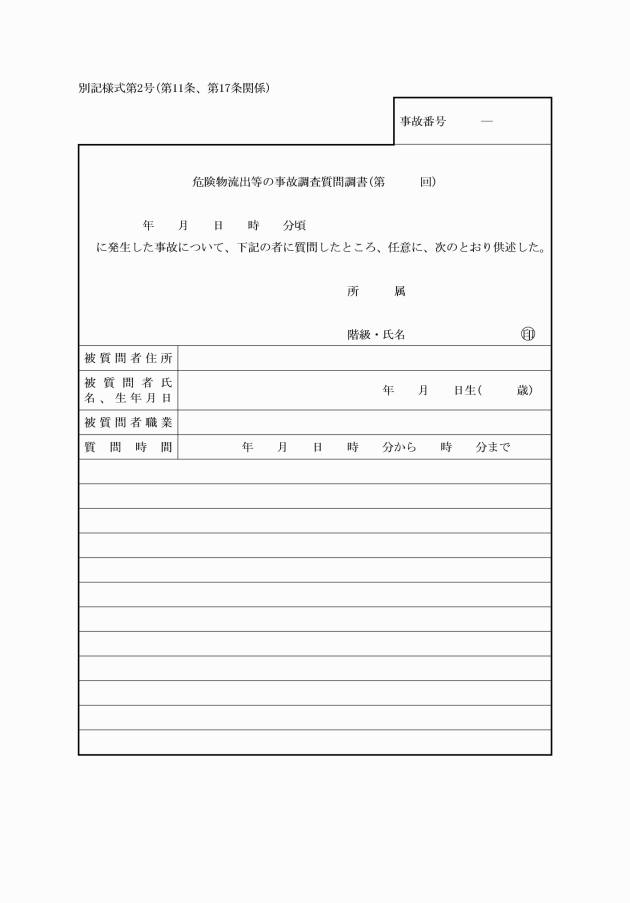

(事故関係者に対する質問)

第11条 調査員は、事故関係者に対する質問を行った場合は、当該質問及び聴取の内容について、危険物流出等の事故調査質問調書(別記様式第2号)に記載しなければならない。

2 調査員は、前項の質問調書を作成後、被質問者に当該質問調書を閲覧させ、又は読み聞かせて、当該記載内容に誤りがないことを確認し、署名を求めるものとする。ただし、被質問者がこれを拒否したときは、その理由について、調査員が質問調書に記載するものとし、本文の署名は行わないものとする。

3 年少者、ろうあ者、知的障害者等(以下「年少者等」という。)に対する調査に当たっては、必ず立会人を置いて行い、調査書類に年少者等の署名を求めてはならず、立会人に署名を求めるものとする。なお、ここでの署名は年少者等及び立会人の両者を立会人が記載するものとする。

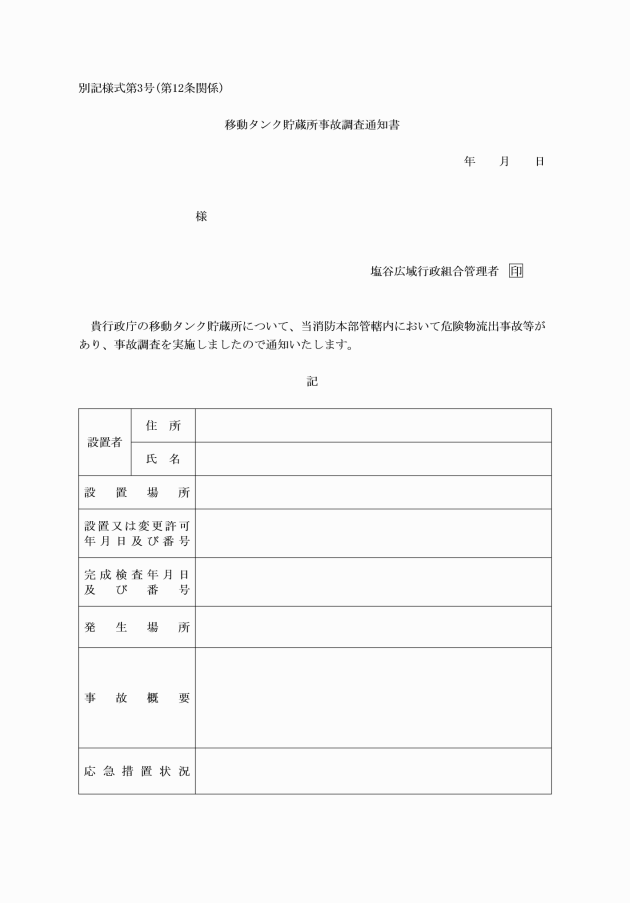

(関係機関への通知及び通報)

第12条 管理者は、危険物流出等の事故に係る移動タンク貯蔵所が他の行政庁の許可施設である場合は、その調査結果について移動タンク貯蔵所事故調査通知書(別記様式第3号)により当該行政庁に通知するものとする。

2 管理者は、危険物流出等の事故調査において、犯罪の疑いがあると認めるときは、直ちにこれを管轄警察署に通報するものとする。

(資料の任意提出等)

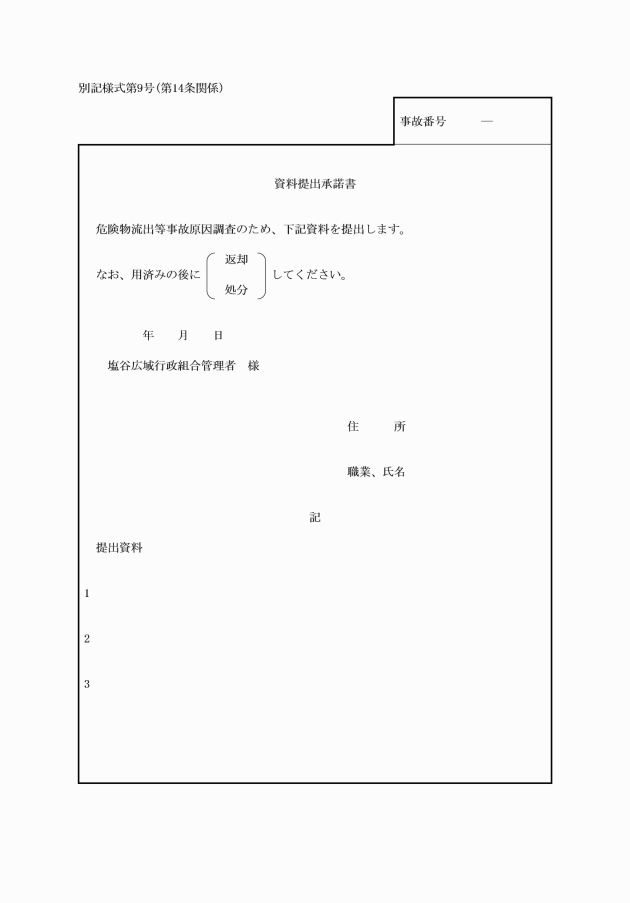

第13条 調査をするために必要があると認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

2 前項の規定による資料以外のもので、事故調査上必要があると認められる事項については、任意の報告を求めるものとする。

(資料の返還)

第15条 事故調査の完了後、提出者から返還希望のあった資料のうち、引き続き保管する必要がないと判断できるものについては、当該提出者に速やかに返還するものとする。

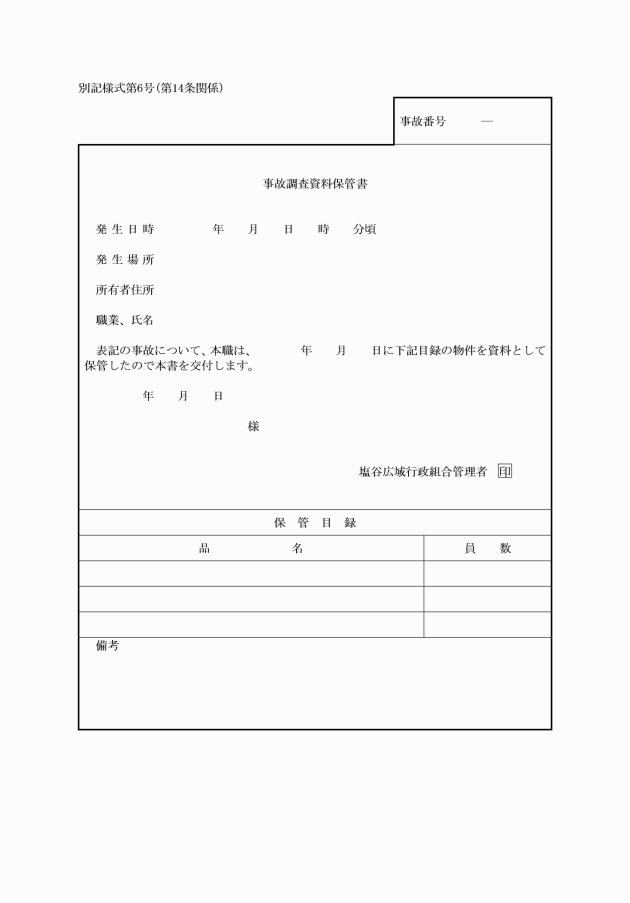

2 資料を返還する際は、当該提出者から事故調査資料保管書の提出を受けるものとする。

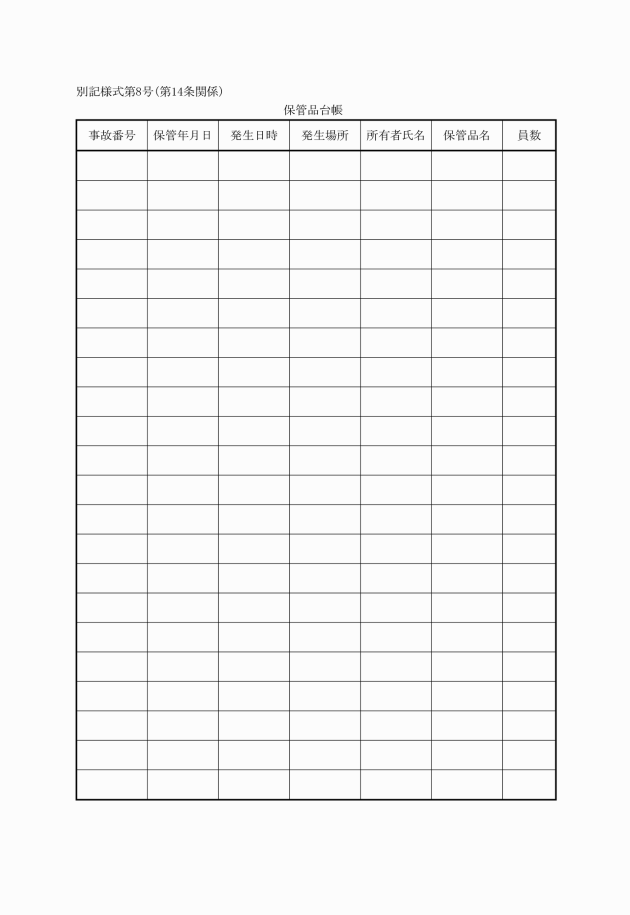

3 資料の返還が完了したときは、資料返却における処理経過等の必要事項を保管品台帳に記載するものとする。

(原因の判定)

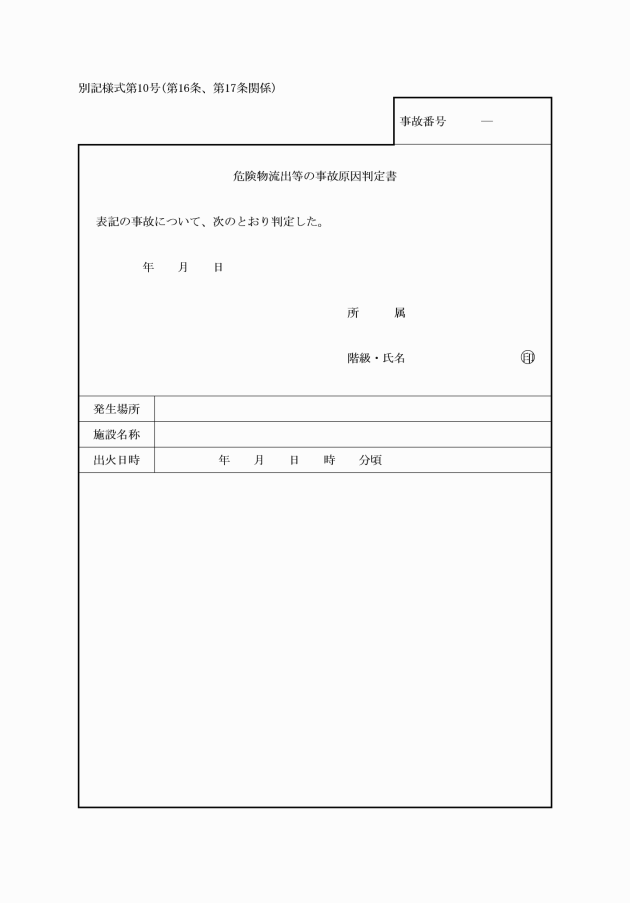

第16条 調査員は、実況見分、質問及び資料等により知り得た事実を総合検討して、危険物流出等の事故原因を判定しなければならない。

(書類の省略等)

第17条 2以上の危険物流出等の事故が相互に関連あるときは、主たる事故調査対象施設以外の施設における調査書類には、次の書類を作成するものとする。

(1) 危険物流出等の事故原因判定書(別記様式第10号)

(2) 危険物流出等の事故調査実況見分調書(別記様式第1号)

(3) 危険物流出等の事故調査質問調書(別記様式第2号)

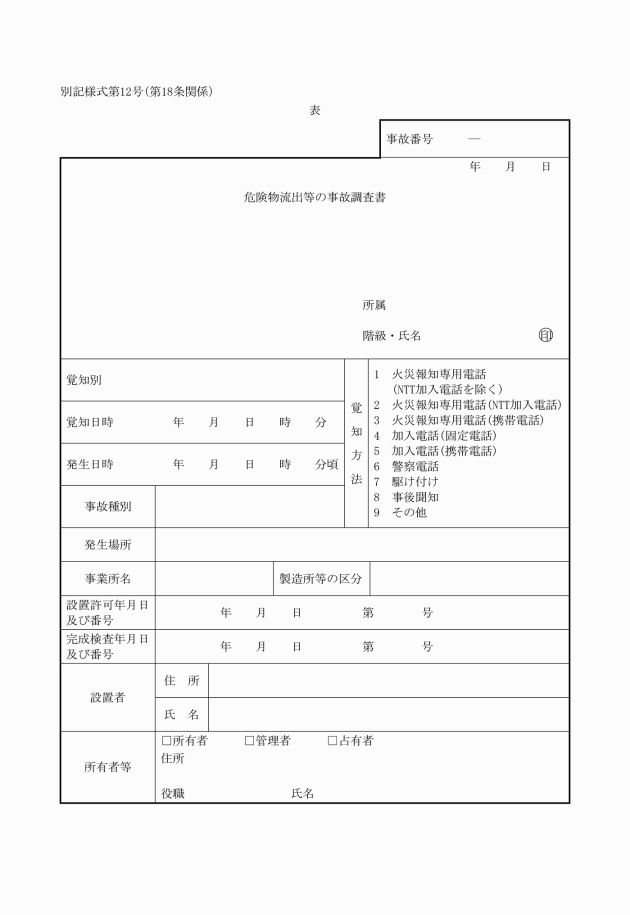

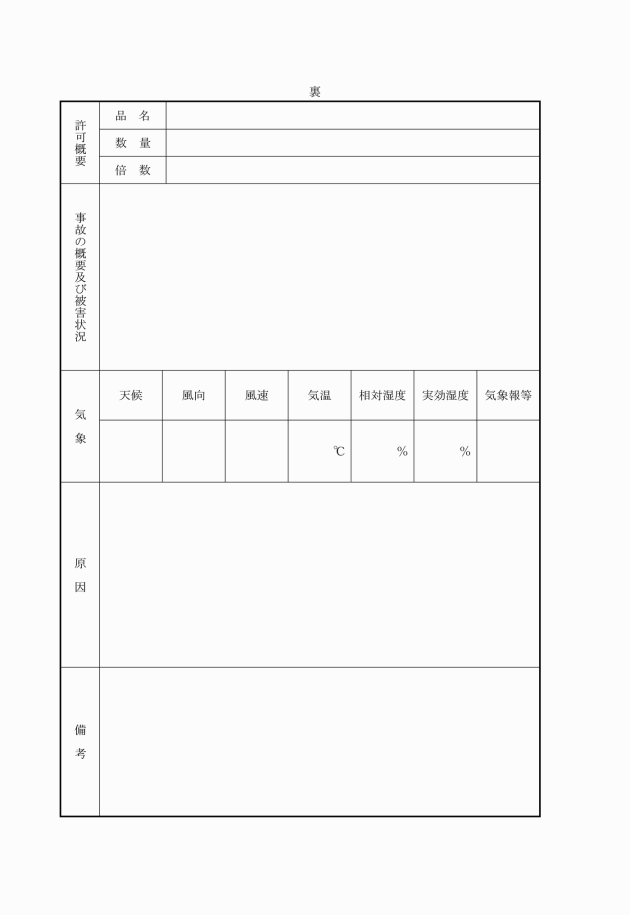

(調査記録及び報告)

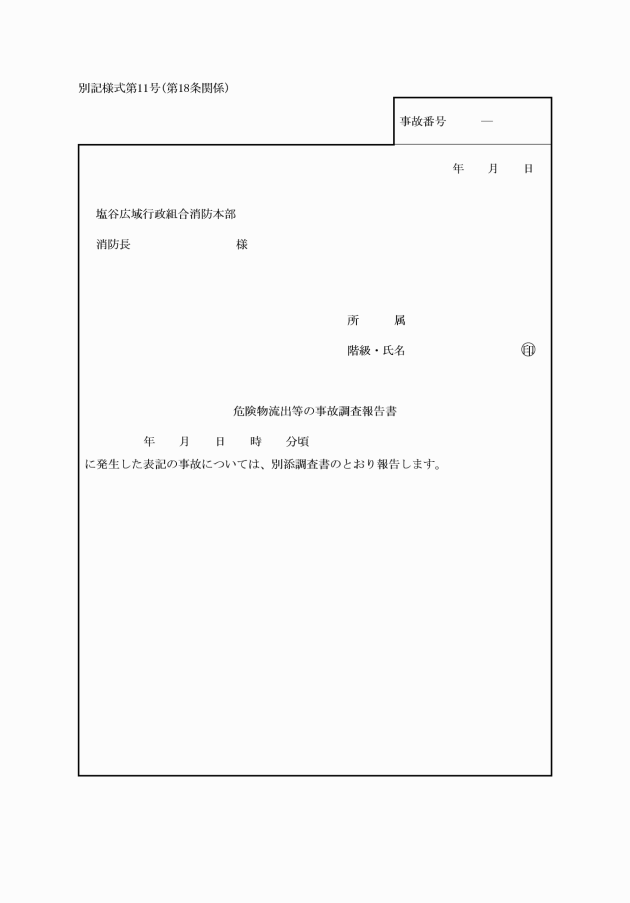

第18条 調査員は、調査結果を危険物流出等の事故調査報告書(別記様式第11号)により記録し、次に掲げる書類のうち該当する書類を整理編さんして、必要な写真、図面等を添付の上消防長に報告しなければならない。

(1) 危険物流出等の事故調査書(別記様式第12号)

(2) 危険物流出等の事故原因判定書

(3) 危険物流出等の事故調査実況見分調書

(4) 危険物流出等の事故調査質問調書

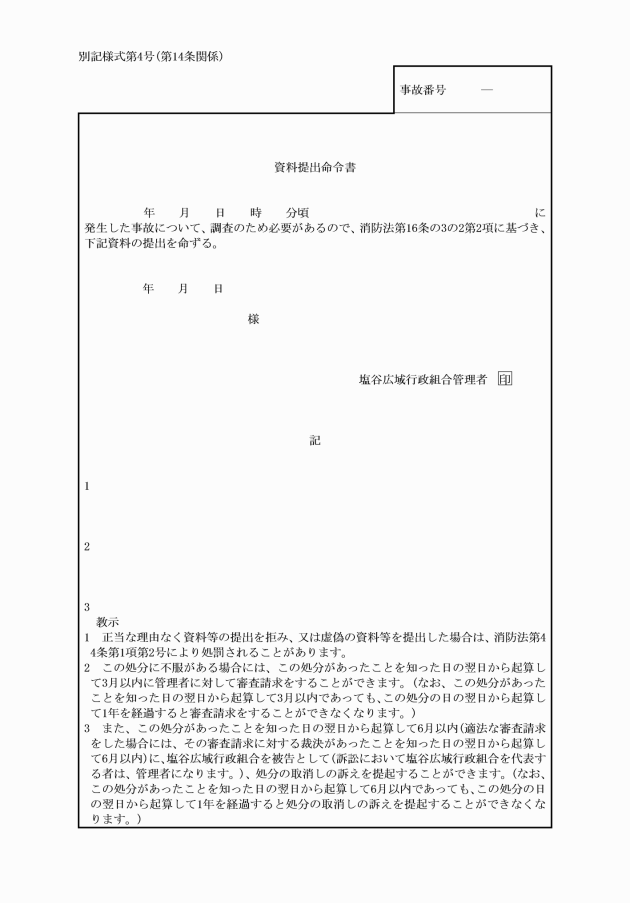

(5) 資料提出命令書

(6) 資料提出承諾書

(7) 事故調査資料保管書

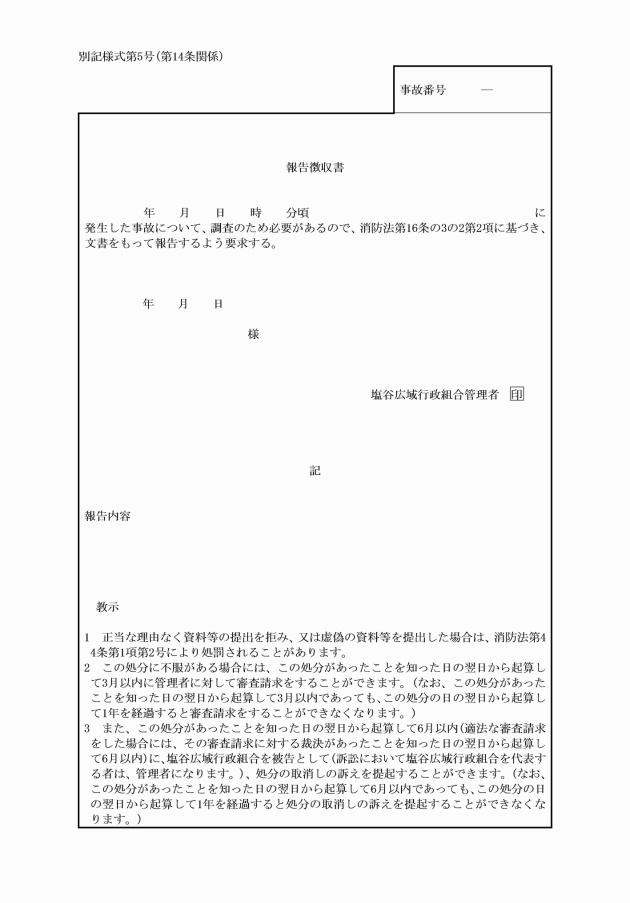

(8) 報告徴収書

(調査書類の保存)

第19条 この規程により作成した危険物流出等の事故調査報告書は、塩谷広域行政組合文書取扱規程(平成18年塩谷広域行政組合訓令第3号)に基づき、保存するものとする。

(委任)

第20条 この規程の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。