○塩谷広域行政組合行政財産の使用許可に関する事務処理要綱

平成25年2月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩谷広域行政組合使用料及び手数料条例(平成25年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)及び塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の範囲等)

第2条 規則第127条第1項第5号に定める管理者が特に必要があると認めた場合として使用許可をすることができる範囲は、次のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する厚生制度の用に供するため使用させるとき。

(3) 組合職員の職員団体又は労働組合において、最小限の広さの事務の用に供するため使用するとき。

(4) 組合の指導監督を受け、組合の事務及び事業を補佐又は代行(公の施設における指定管理者による管理を含む。以下同じ。)する者が、当該補佐又は代行する事務及び事業の用に供するため使用するとき。

(5) 指定金融機関等に現金自動預金支払機等を設置させるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、許可することが適当であると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、組合がその事務及び事業を遂行するため施設を提供するものであるから使用許可の対象としない。

(1) 庁舎等に派遣される指定金融機関等の執務場所。ただし、一般銀行業務が併せて営まれている場合は、総体をもって使用許可を必要とする。

(2) 組合が業務を補佐又は代行させた場合における当該業務の執行場所。この場合、契約書に組合が当該業務の受託者に対して当該施設を提供することを明記しなければならない。ただし、組合が委託した業務以外の業務が併せて営まれている場合は、総体をもって使用許可を必要とする。

(3) 組合の要請による工作物の設置場所

(4) 組合職員が兼務することにより構成されている団体等の使用部分

(行政財産使用許可申請書の添付書類)

第3条 規則第127条第2項の規定により行政財産使用許可申請書(規則様式第75号。以下「申請書」という。)を提出させるときは、次の各号に掲げる書類を添付させなければならない。ただし、当該申請書により使用物件及び使用目的等が明確に判断できる場合は、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 求積図(使用面積がわかるもの。なお、専用車両があれば駐車場を使用面積に算入する。)

(4) 構造図(設置する構造物がわかるもの)

(5) その他使用目的等を明らかにする書類

(使用許可の諾否)

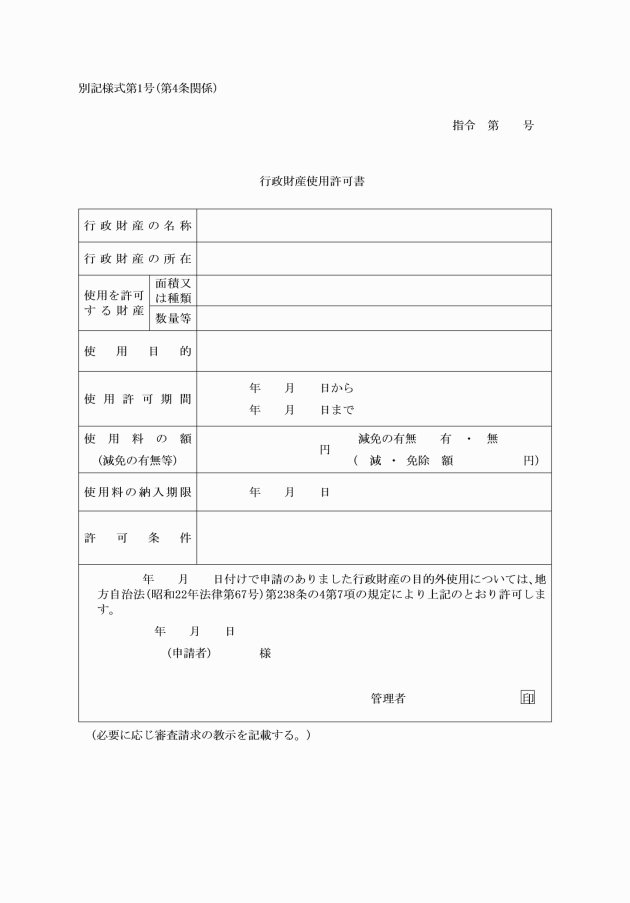

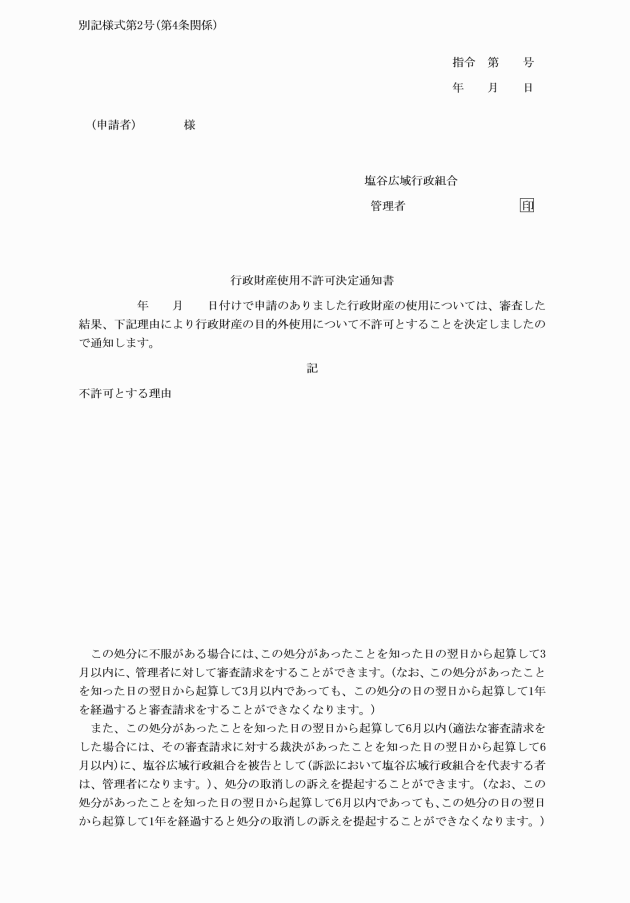

第4条 申請書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に申請に係る行政財産の使用を許可するか否かの決定をするものとする。

3 行政財産の使用許可を更新する場合についても前2項の規定によるものとする。

(使用者の制限)

第5条 管理者は、規則第127条に基づく使用許可の決定に当たって、当該使用許可を受けようとする者がその条件を遵守できる資力、信用、技能等を備えているかどうかについて確認するものとし、次のいずれかに該当することが判明した者には使用許可をしないものとする。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 経営不振の状況(破産手続、更正手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。)にある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団経営支配法人並びに暴力団員と密接な関係を有すると認められる者

(4) 過去の実績等に照らして、当該行政財産について使用許可の申請書に記載された用途に応じた適正な維持保全又は運営を行うことが困難であると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理者が当該行政財産の使用許可に当たって定めた資力、信用、技能等にかかる要件を満たしていないと認められる者

(使用許可の取消し)

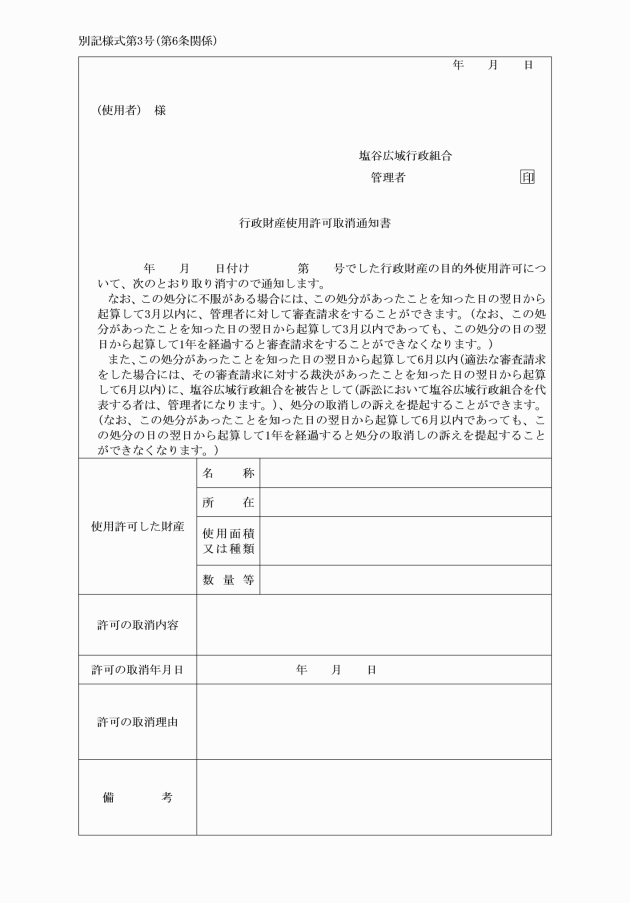

第6条 使用許可した行政財産について、次のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 組合において使用許可をした物件を、公用又は公共の用に供する必要があるとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反する行為があると認められるとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の管理者が特別の事情があると認める場合及び還付することができる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変等使用者の責めによらない理由で使用することができないとき。 全額

(2) 使用者が許可を受けた使用の日(2日以上にわたって引き続き使用するときは、その最初の日)の前14日までに使用の許可の取消しを申し出たとき。 2分の1相当の額

2 前項第2号の規定により算出して得た使用料の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(光熱水費等の負担)

第9条 組合は、使用者に行政財産を使用させる場合、通常生ずる維持管理の費用並びにそれに附帯する電話、電気、ガス及び水道等の光熱水費(以下「光熱水費等」という。)を使用者に対し、別途請求することができる。

2 使用者に負担させるべき光熱水費等を使用者の直接需給契約等によらない場合は、使用者が使用する諸設備に計量器等を設置させる等の方法により、その使用実態に合わせて行政財産の管理者が合理的に算定するものとし、その算定方法は、光熱水費等算定基準(別表第2)によるものとする。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

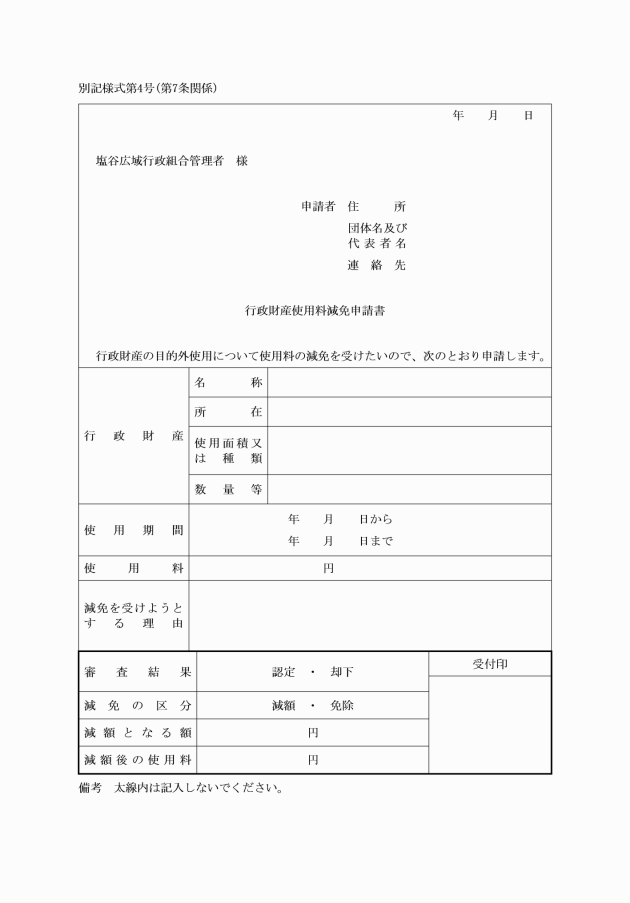

別表第1(第7条関係)

使用料減免基準表

1 減額基準

行政財産使用許可対象 | 減額率 |

(1) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。 | 10/10以内 |

(2) 組合の事務及び事業を補佐又は代行する者が自主事業を実施する場合で主として公益の業を行うことを目的として設立されたものが、設立目的に従った本来の事業の用に供するため使用させるとき。 | 5/10以内 |

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条に規定する職員団体及び労働組合法(昭和24年法律第174号)第11条第1項に規定する労働組合の用に供させるとき。 | 10/10以内 |

(4) 前3号に準じ公益上特に必要と認めるとき。 | 10/10以内 |

2 免除基準

行政財産使用許可対象 |

(1) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。 |

(2) 国、その他公共団体又は公共的団体が、次の用に供させるとき。 ア 災害対策の施設及び訓練 イ わずかの部分を使用する交通安全、防犯、テレビ難視聴(人工的な原因は除く。)対策の施設、ごみ及び資源物集積の施設 |

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する厚生制度の用に供するため使用させるとき。 |

(4) 専ら本組合の事業に供するため設置された電柱等、その他これらに類する施設の用に供するため使用させるとき。 |

(5) 本組合を構成する市町に使用させるとき。 |

(6) 前各号に準じ公益上特に必要と認めるとき。 |

別表第2(第9条関係)

光熱水費等算定基準

電気料 | 1 計量器(メーター)により使用実績が明らかな場合 当該子メーターが接続する親メーターにより組合が支払う月総額×(当該子メーターの標示する月間消費電力/当該親メーターの標示する月間消費電力) 2 使用実績が不明な場合 (1) 自動販売機 月額=機種の年間定格電力消費量×25円/12月 (2) 上記以外の場合 月額=当該施設全体の電気料×使用許可面積/当該施設面積 |

水道料・下水道料・プロパンガス料・電話料等 | 上記に準じて算定する。 |

注 上記の算定式では実情に即しない場合は、管理者が使用者の使用面積、使用人員、使用状況等を勘案して合理的に算定式を定めて算定する。